ソーシャルビジネスとNPO/NGO、どう違う?それぞれの役割と企業との連携を探る

わたしがソーシャルビジネスにただただ憧れていた二十歳前後の頃、盛大に勘違いしていたことがあります。

「NPOは寄付や助成金に頼って、自立できていないからダサい」

アフリカのルワンダに来て自分がボランティアをやってみて、これがとんでもなく浅はかな思い違いであったと気づきました。たしかに社会課題の解決と利益創出の両面を兼ね備えたソーシャルビジネスが成立するのであれば、それが一番理想的です。でも、それじゃ解決できない問題があるから、政府でも企業でもどうしようもないことがあるから、NPOやNGOが存在しているんです。

この記事では、ソーシャルビジネスとNPO/NGOの違いやそれぞれの役割、企業との連携の可能性について書いてみました。昔のわたしのように、「ソーシャルビジネス至上主義」の方はぜひ読んでみてください。

Contents

ソーシャルビジネスとNPO/NGOの違い

ソーシャルビジネスとNPO/NGOのもっとも大きな違いは資金源でしょう(NPOとNGOの違いはのちほど解説)。

| 取り組み方 | おもな資金源 |

|---|---|

| ソーシャルビジネス | 製品・サービスの販売収益、投資家からの資金 |

| NPO/NGO | 寄付、会費、助成金、事業収入など |

NPO/NGOは寄付、会費、助成金と並んでいるとおり、「他人のお金」に依拠する割合が大きいのです(ソーシャルビジネスの「投資家からの資金」も他人のお金ですが、いずれ投資家にリターンを返すことを考えると、NPO/NGOのほうが「他人のお金」感が強い)。

だから若かりし頃のわたしは「他人のお金に頼らず、自分たちで稼いで社会に良いことをしてるソーシャルビジネスのほうがカッコいい!」と思ってしまっていたのです。

NPO/NGOの存在意義

ではなぜNPOやNGOは存在するのでしょうか?団体が事業を通じて収入を上げることもありますが、多くは寄付や会費、助成金を使って運営しています。つまり逆に考えると、一般の人たちに一生懸命呼びかけて寄付や会費を募ったり、ややこしい申請書と格闘して政府や大企業の助成金を獲得したりしてまで活動を届けなければいけない人たちがいるんです。その団体がなくなると、困る人たちがいるんです。

ルワンダで活動する日本のNPO/NGO

たとえばわたしが暮らすルワンダには、ムリンディ・ジャパン ワンラブ・プロジェクトというNGOがあります。ワンラブさんは1994年のルワンダ虐殺直後(1997年)に義肢製作所を立ち上げ、手足に障害のある人たちに義足・装具・杖・車いすなどを製作・無償配布してきました。これまでに支援してきた人の数はなんと12,000人にのぼるそうです。

ほかにもルワンダの教育を考える会というNPOがあります。内戦で心身ともに傷ついたルワンダの子どもたちに、『教室で学びながら夢を取り戻してほしい』という願いのもと、ウムチョムウィーザ学園(幼稚園・小学校)を建設。おもに学校に通うことが難しい子どもたちを受け入れ、2020年までに約300名が巣立っていきました。

「なぜNPOやNGOが存在するのか」というさきほどの疑問には、これらの団体の活動をすこしでも知れば簡単に答えられるはずです。ワンラブがなくなれば、障害をもった方々が義足や杖を受け取れなくなってしまうし、教育を考える会がなくなれば、子どもたちが学校に通うことができなくなってしまうんです。

そしてこれらの活動が「ソーシャルビジネス」ではなく、「NPO/NGO」として存在している答えもここにあります。もし団体としての収益を上げるために、ワンラブが義足を有料にしたら?もし教育を考える会が学費を値上げしたら?ーーその恩恵を受けられる人たちの数は激減してしまうでしょう。

こういった医療・福祉や教育は、それ自体で収益を上げるのが難しい分野です。なぜならば人は「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利があるから(日本的な言いまわしですが、この考え方は万国共通でしょう)。だからお金がどうこう言う前に、当たり前のものとして「提供されなければならない」はずなのですが、政府にそれができていないからこうやって民間の人々が助け合っているんです。ほんとうに尊いことだと思います。

NPO/NGOの弱点

ただし、外部の資金に頼る割合が大きいことが、組織としての懸念であることは間違いありません。寄付や助成金は常に変動し、安定した活動を続けるには限界があります(日本では支援者の高齢化が進み、寄付が減っているという話も耳にします……)。だからこそソーシャルビジネスのように、自分たちの力で稼ぎ、社会課題解決の活動を継続していくことが理想とされるのです。これにより、経済状況やドナーの意向に左右されにくい安定した活動が可能になります。

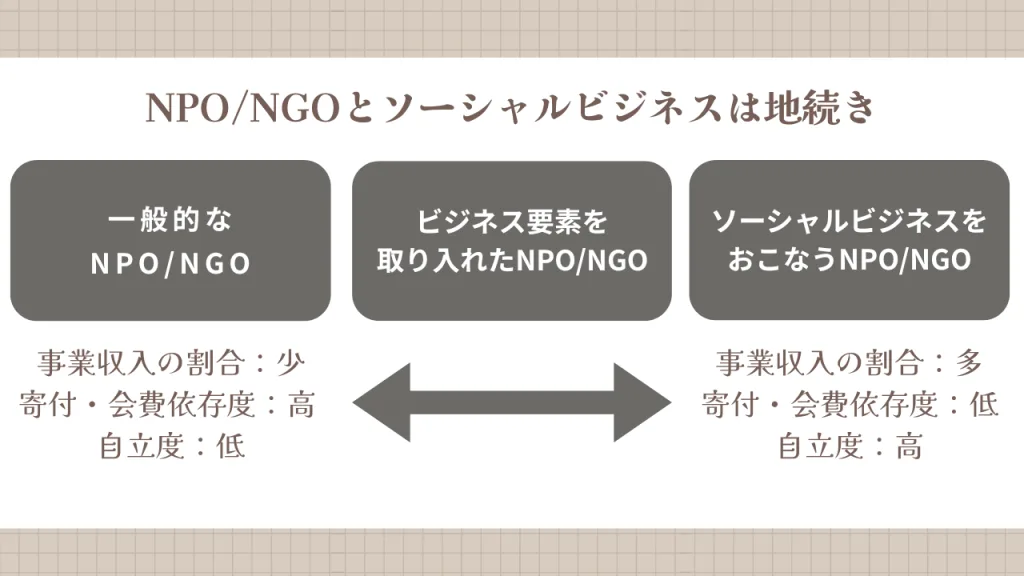

実際上記の二団体もメインの活動に加えて、講演活動をおこなったりグッズ販売をしたりして、組織としての収益性を向上させています。おそらくおなじようにほとんどのNPO/NGOが、できるかぎり外部の資金に頼らなくて良いように収益向上の取り組みに励んでいるのではないでしょうか。このように、NPO/NGOがソーシャルビジネスとはまったく別物かというとそうではなく、地続きでグラデーションになっています。

念のため強調しておきますが、寄付や会費に頼ることはまったく悪いことではありません。むしろそれだけの支援を集められるということは、多くの人から信頼され、期待されている証拠です。ただそれだけでは運営体制が不安定になってしまうこともあるから、事業収入を増やせるのであればそれに越したことはないよね、というお話です。

NPOとNGOの違い

さきほどからNPO/NGOとひとくくりにして話していますが、その違いをご存知ですか?そう聞かれて「そう言えばどう違うか知らないな」と感じた方も多いのではないかと思いますが、この両者は厳密に言うと別物です。

日本におけるNPOとNGOの違い

その定義は国によって違いますが、日本には「NPO」を登録する制度があり、「NGO」を登録する制度はありません。NPOとは「Non Profit Organization(直訳すると非営利組織)」の略で、日本では「特定非営利活動法人(特定NPO法人)」 という法人格をもちます。NGOとは「Non Governmental Organization(非政府組織)」のこと。政府から独立し、国際的な社会課題に取り組む非営利団体のことを指す場合が多いです。似たような組織形態に一般社団法人や一般財団法人などもありますね。

| 項目 | 特定非営利活動法人(NPO法人) | NGO(非政府組織) | 一般社団法人 | 一般財団法人 |

|---|---|---|---|---|

| 主な目的 | 特定非営利活動促進法に基づく20分野の公益活動(福祉、教育、環境など) | 政府から独立し、主に国際的な社会課題(貧困、環境、人権、紛争など)の解決 | 営利を目的としない非営利事業(公益事業、共益事業など) | 特定の目的(公益目的が多い)のために集められた財産を管理・運用 |

| 法的根拠 | 特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく | (日本では)特定の法律に基づく法人格ではない | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく |

| 社会的な特徴 | 市民活動の担い手。地域の課題解決に貢献。 | 国際的な課題解決に貢献。国境を越えた活動。 | 柔軟な設立・運営が可能。幅広い非営利活動。 | 財産を基盤とした安定的な公益活動。 |

| 認定制度 | 「認定NPO法人」制度あり(寄付者の税制優遇) | なし(NPO法人として認定対象となる場合あり) | 「公益社団法人」に移行可能(税制優遇あり) | 「公益財団法人」に移行可能(税制優遇あり) |

ルワンダではNGO登録制度あり

わたしの住むルワンダでは「NGO」という言葉のほうが一般的で、登録制度は「National NGO(ルワンダ国内のNGO)」か「International NGO(国際NGO)」の2種類に分かれています。なので国際的な課題に取り組む団体をNGOと呼んでいる日本とは、区分の仕方が違うんです。

上述のワンラブがNGOで、ルワンダの教育を考える会がNPOなのは、ワンラブがルワンダで設立されたのに対し、教育を考える会はもともと日本の福島でNPOとしての法人格を取得し、その後ルワンダに進出したから。なので日本ではNPOですが、ルワンダではInternational NGO(国際NGO)として登録されています。

ちなみに日本のNPOにはその強化版のような存在の「認定NPO法人」という法人格もあります。活動内容や組織運営の適正性について、所轄庁から特に厳格な基準を満たしていると認められた団体のこと。認定NPO法人への寄付は、寄付者が税制上の優遇措置を受けられるという大きなメリットがあり、これにより認定NPO法人はより安定した資金調達が期待できます。

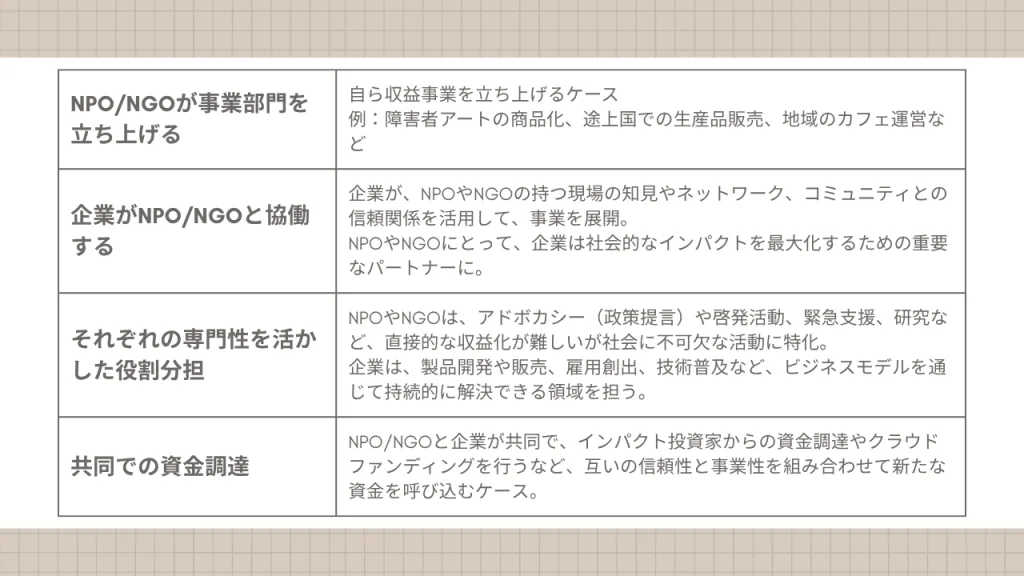

NPO/NGOと企業の連携

近年では事業をおこなうNPO/NGOが増えたり、社会貢献活動をおこなう企業が増えたり、その垣根が徐々になくなりつつあります。とはいえそれぞれの形態で得意・不得意があるのも事実。それぞれの強みを取り入れたり、補い合ったりする形での連携方法を考えてみました。

NPO/NGOと民間企業が手を取り合うことで、さまざまな可能性が広がりそうですね。

ソーシャルビジネスに盲目的に憧れていた20歳の自分に声を大にして言いたいのは、「NPO/NGOは寄付に依存しているからソーシャルビジネスより劣っている、なんてことはない」ということ。課題解決と収益獲得の両立がどうしても難しい問題があるから、NPO/NGOの存在が必要なんです。

なのでもしいまソーシャルビジネスに関心があり、「就職するならソーシャルビジネスに取り組んでいる会社がいいな」と思っている人がいたら、いちどNPOやNGOにも目を向けてみてはいかがでしょうか?案外あなたがやりたいことは、そこでも実現できるかもしれませんよ。

ルワンダを知る、ルワンダで学ぶ

スタディツアーSTART

農村ホームステイや現地在住日本人との交流などを通して、ルワンダの歴史や文化、国際協力、ビジネスを学ぶプログラム

ルワ旅コーデ

日程や行程を自由にお決めいただけるオーダーメイドサービス

著書

『アフリカに7年住んで学んだ50のこと: ルワンダの光と影』

7年のルワンダ生活で得た学びを、50の章にまとめました。きっとあなたにも刺さる発見が、50章のなかにあるはずです。

オンライン講座

『はじめての国際協力〜アフリカ・ルワンダを事例とした現状理解〜』(Udemy)

「アフリカの奇跡」と称される経済発展を遂げているルワンダ。そのルワンダを事例にアフリカや国際協力について学ぶ講座です。